People In The Box-2015.11.1 at 新木場STUDIO COAST

People In The Box

People In The Box

空から降ってくる Vol.8

~正真正銘の全国ツアー!これ以上の全国ツアーってある?ねぇー?ねぇぇぇーーー?編~

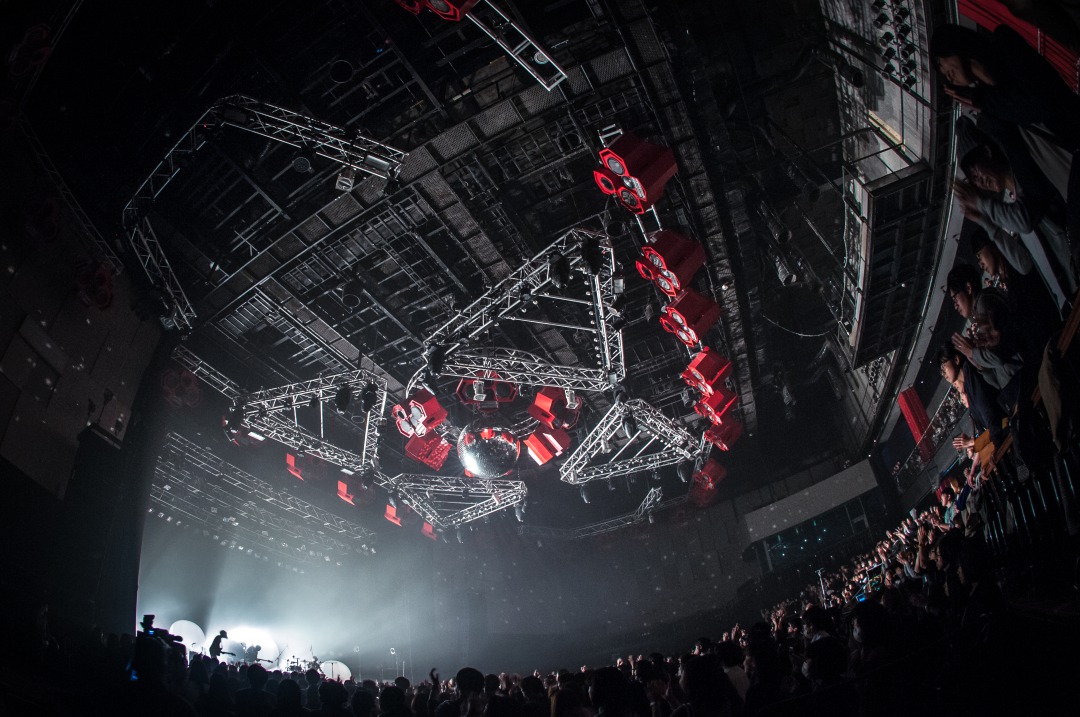

2015.11.1 at 新木場STUDIO COAST

24篇の物語を現実世界に創造した47都道府県ツアー最終日

取材・文:沖 さやこ

撮影:Takeshi Yao

2015年3月、渋谷club乙-kinoto-からスタートしたPeople In The Boxの47都道府県ツアー。このツアーには特設サイトが設けられ、そこでメンバー3人が順々に各会場にまつわる短い日記を書いていた。そのなかで興味深かったのが、ギターヴォーカルの波多野裕文によるライヴの考察。ライヴはなまもの、そのときそのときの演者のコンディションで変わるものである。彼の考察はそれに加えて、メンバーとの間合い、会場や観客の雰囲気、土地柄から受けた影響を書いていることが多かった。彼らにとってライヴとは、リハーサルスタジオで完成させた演奏のお披露目会ではないのだ。その日のライヴにまつわるすべてがその日の彼らの“ステージ”。彼らはこれまで培ってきた技術と感性でもってその日のベストの状態で演奏するだけでなく、日々変わるステージに身を委ねたりコントロールしたりすることを含めて“ライヴ”なのだ。それは音楽家として当たり前のことと言えばそうなのかもしれない。だがその当たり前を実現できている音楽家は、実はそれほど多くないのではないだろうか。

ツアーファイナルは48箇所中キャパシティも最大のSTUDIO COAST。フロアは後ろまで大勢の人で溢れている。メンバー3人はSEとともにラフに登場し、1曲目は【ニムロッド】。ゆっくりと昇り、あたり一面を照らしていく日の出のように、穏やかに力強くこの日の幕を開けた。続いて間髪入れずに【はじまりの国】。波多野の伸びやかな歌声に山口大吾の軽やかでしなやかなドラム、巧みに軌道を操る福井健太のベースが作る音像は天空のように晴れ晴れとしていた。【翻訳機】はリズム隊の作る激しい渦が心地よく、そのなかに浮かぶ波多野の歌声とのコントラストも美しい。波多野はMCでファイナルであることに触れると「僕ちょっと今日浮かれてるかもしれない」と笑う。そんな彼の姿は「今日はここでこの大勢の人々とどんなライヴを作ろうか」と胸を高鳴らせているようにも見えた。

雷のようなノイズのギターがシンボリックな【映画綺譚】は3人の音が重なったり融合したり乖離したり飛び回ったりと、万華鏡のような鮮やかなアンサンブルで魅了。〈海へ行こうよ今夜〉という歌いだしの【あなたのなかの忘れた海】は、大きく太く突き抜ける音にも我々の手を引き、海へと連れて行くような力がある。ギターの音色も波が月光とともにゆらめく様子と重なり、このとき間違いなくSTUDIO COASTには夜の海が広がっていた。もちろん実際海はこの場に存在するわけがないし、聴き手のイメージや感覚というものは蜃気楼よりも不確かなものかもしれない。だが人間の抱くイメージとは、実態はなくとも非常に現実的なことではないだろうか。3人の発する音にはどこまでも誠実で一切の嘘がなく、だからこそ聴き手の感性にはたらきかけ想像力を広げていく。それは人間の創作、芸術だからこそ成し得るものだ。この曲の〈すべてはつくりものさ/なにがいけないのさ!〉という一節が――たまたまかもしれないが――その状況と合致していた。健全で清廉な空間にただただ身を任せていく。

【失業クイーン】は花が次々と咲き誇るようで、【天使の胃袋】は優雅でありながらざらついた強かな感触、【金曜日 / 集中治療室】は肉体的な躍動感で魅せ……と3人は楽曲ごとにまったく違う場所や時間を作り上げていく。そのあとのMCで波多野は今年リリースした『Calm Society』と『Talky Organs』について触れようとするが、うまく言葉にすることができない。「ちょっとぼーっとしてるのかも(笑)」と彼は言っていたが、このときにはもう彼の意識は言葉で説明できる範疇を超えていたと思う。だからこそ音には、言葉では説明できない明確な意志が宿っていた。最新2作に収録されている【空は機械仕掛け】【数秒前の果実】【海はセメント】。楽曲に刻まれた物語と3人の生身や自我がない交ぜになる。包み込むようでありながら襲い掛かるようでもあり、優しいピアノの旋律が印象的な【セラミックユース】も切っ先を突きつけて「君はどうだ?」と問われるような緊迫感があった。山口のドラムソロに波多野がギターを重ねて【季節の子供】へ。広大な野原に吹くそよ風のようだ。悲しみを含んだラストのギターの残響から【風が吹いたら】のドラムが響くと、たちまち空気が華やいだ。その鮮やかさはとても感動的で、バンドの深い慈しみや懐の広さを感じられる中盤のクライマックスでもあった。

【失業クイーン】は花が次々と咲き誇るようで、【天使の胃袋】は優雅でありながらざらついた強かな感触、【金曜日 / 集中治療室】は肉体的な躍動感で魅せ……と3人は楽曲ごとにまったく違う場所や時間を作り上げていく。そのあとのMCで波多野は今年リリースした『Calm Society』と『Talky Organs』について触れようとするが、うまく言葉にすることができない。「ちょっとぼーっとしてるのかも(笑)」と彼は言っていたが、このときにはもう彼の意識は言葉で説明できる範疇を超えていたと思う。だからこそ音には、言葉では説明できない明確な意志が宿っていた。最新2作に収録されている【空は機械仕掛け】【数秒前の果実】【海はセメント】。楽曲に刻まれた物語と3人の生身や自我がない交ぜになる。包み込むようでありながら襲い掛かるようでもあり、優しいピアノの旋律が印象的な【セラミックユース】も切っ先を突きつけて「君はどうだ?」と問われるような緊迫感があった。山口のドラムソロに波多野がギターを重ねて【季節の子供】へ。広大な野原に吹くそよ風のようだ。悲しみを含んだラストのギターの残響から【風が吹いたら】のドラムが響くと、たちまち空気が華やいだ。その鮮やかさはとても感動的で、バンドの深い慈しみや懐の広さを感じられる中盤のクライマックスでもあった。

その余韻を切り裂くように(?)、ピープルのライヴではお馴染みのダイゴマンの物販紹介を兼ねた長尺MC。独特な話術による世界観は、ヴォイスチェンジャーという新たなおもちゃを導入したことによりいつも以上に濃厚だった。10分以上トークを繰り広げると「本日ツアーファイナルらしく、全力でぶっ殺していくんでよろしく!」と決め台詞を放ち終盤戦。ギターとベースの破壊音から【聖者たち】へ。謎めいた色気とポップ感でフロアをたちまち陶酔させると、ギアを上げてロックバンドならではの肉感や鋭さを増した【逆光】と【球体】で圧倒する。そして波多野はループマシンでギターの音色を重ね、鍵盤の前についた。【JFK空港】。ギターの音が鳴り止み、リズム隊とピアノの音色と波多野の歌声だけになる。間奏のベースとピアノは戯れる天使のように純真無垢で、波多野の優しくも物悲しいスキャットはとても崇高だった。シンプルで無駄のない清らかな空間。もし天国という場所が存在するならこんな場所なのかもしれない。People In The Boxの音楽は、いまもむかしも命と密接な関係にある。アンコールの【ヨーロッパ】の血が噴き出すような激しさ――命の果敢無さゆえの強かさと美しさがそこに存在していた。

その余韻を切り裂くように(?)、ピープルのライヴではお馴染みのダイゴマンの物販紹介を兼ねた長尺MC。独特な話術による世界観は、ヴォイスチェンジャーという新たなおもちゃを導入したことによりいつも以上に濃厚だった。10分以上トークを繰り広げると「本日ツアーファイナルらしく、全力でぶっ殺していくんでよろしく!」と決め台詞を放ち終盤戦。ギターとベースの破壊音から【聖者たち】へ。謎めいた色気とポップ感でフロアをたちまち陶酔させると、ギアを上げてロックバンドならではの肉感や鋭さを増した【逆光】と【球体】で圧倒する。そして波多野はループマシンでギターの音色を重ね、鍵盤の前についた。【JFK空港】。ギターの音が鳴り止み、リズム隊とピアノの音色と波多野の歌声だけになる。間奏のベースとピアノは戯れる天使のように純真無垢で、波多野の優しくも物悲しいスキャットはとても崇高だった。シンプルで無駄のない清らかな空間。もし天国という場所が存在するならこんな場所なのかもしれない。People In The Boxの音楽は、いまもむかしも命と密接な関係にある。アンコールの【ヨーロッパ】の血が噴き出すような激しさ――命の果敢無さゆえの強かさと美しさがそこに存在していた。

ダブルアンコール、波多野は「48箇所1回も同じライヴをしなかった。そういうところがすごく気に入ってる」と満足げに語る。「作品もそう。1枚たりとも同じものを作りたくない」と言うと、彼は「People In The Boxは自分勝手なバンドだと思う」と続けた。作品も演奏も自分たちが納得できることを突き詰めてきて、これからもそれを続けていくと語り、「そんな僕たちについてきてくれて本当にありがとうございます」と優しい笑顔で感謝を告げると観客からはあたたかい拍手が起こった。表現者自身が表現したいものを自我のままに突き詰めるのは至極当然のことであり、それが表現者としての在るべき姿だと思う。いちリスナーとしては心から尊敬する音楽家たちの達成したい音楽を、混じりけのない状態で感じたい。

ダブルアンコール、波多野は「48箇所1回も同じライヴをしなかった。そういうところがすごく気に入ってる」と満足げに語る。「作品もそう。1枚たりとも同じものを作りたくない」と言うと、彼は「People In The Boxは自分勝手なバンドだと思う」と続けた。作品も演奏も自分たちが納得できることを突き詰めてきて、これからもそれを続けていくと語り、「そんな僕たちについてきてくれて本当にありがとうございます」と優しい笑顔で感謝を告げると観客からはあたたかい拍手が起こった。表現者自身が表現したいものを自我のままに突き詰めるのは至極当然のことであり、それが表現者としての在るべき姿だと思う。いちリスナーとしては心から尊敬する音楽家たちの達成したい音楽を、混じりけのない状態で感じたい。

「嫌になったらほかの音楽を聴いてくれればいいから。そこ(のジャッジ)は厳しくしてね。それでいい。10年後くらいに戻ってきてくれてもいいし……人間関係もそういうものでしょう?」「僕らも3人の人間だから変わり続けるし、みなさんも変わり続けるし。僕らはずっと演奏するので、良かったらまた是非(ライヴに)来てください」――自身の音楽に誇りを持ち、胸を張って気高く音楽を続けているからこその発言だと思う。24曲目、3人は最後に【汽笛】を演奏した。この曲でこのツアーを締めくくることは、People In The Boxがまだまだ旅を続けていく、ここからまた新しいPeople In The Boxが始まるということを示唆しているようだった。彼らはこれから一体、音楽でもってどんな物語を綴るのだろうか。このさきも続くであろう未来がまったく予想できない。だが間違いなく彼らはこれからも自分たちの表現したいものに一切の妥協なく突き進み、これまで同様に彼らが我々の想像もし得ない音楽を作り上げるだろう。この世で最も美しく純粋なわがまま。それに翻弄されることは代え難い喜びであり、未来への希望なのだ。

◆People In The Box official site

◆「空から降ってくる Vol.8」特設ページ