長距離移動するフリーランスライターの光陰(16)

長距離移動するフリーランスライターの光陰

(16)インタビュー記事のまとめ方

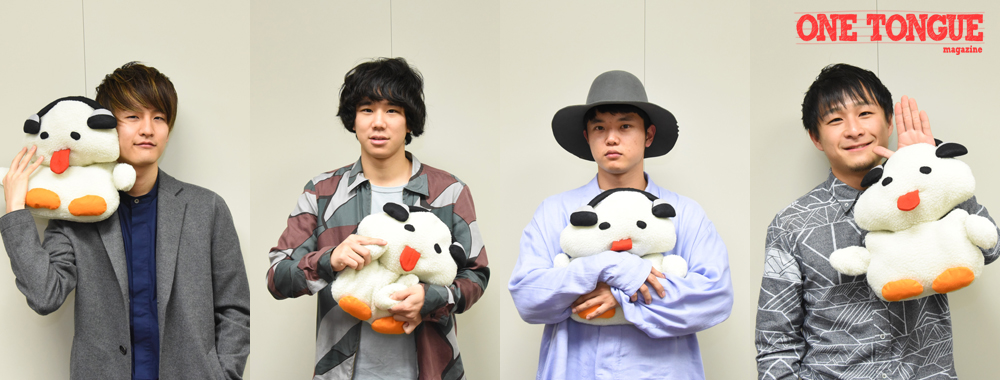

少し前、Twitter(現X)で「観劇時のオペラグラスの使用の是非」について話題になった。発端は舞台『震度3』のプロデューサーとキャストの座談会記事である。

7月21日に公開された楽天ブックスが運営する「推し楽」の記事だった。プロデューサーの「オペラグラスの持ち込みは禁止」という冗談に、演者が乗っかるやり取りが掲載されている。

※外部リンク:推し楽

赤堀雅秋、荒川良々、丸山隆平、上白石萌歌が語る舞台「震度3」 日常に潜む“ざわつき”と熱い座組の魅力

その翌日、スカパーJSATが運営するエンタメサイト「ホミニス」にてまったく同じ布陣のインタビュー記事がアップされた。文章はまったく違えども、発言内容は先日「推し楽」で公開されたインタビュー記事とほぼ変わらない。つまりこれは合同取材だったのだ。

※外部リンク:芸能人・著名人のニュースサイト ホミニス

荒川良々×丸山隆平×上白石萌歌×赤堀雅秋が語り合う、赤堀作品の奥深さ 舞台「震度3」座談会

「合同取材」とは芸能の世界でよく使われる、取材を受ける側が自ら取材の場を設け、そこに参加できる媒体を集うPR企画だ。複数の媒体のインタビュアーが演者を取り囲んでランダムに質問をし、インタビュアーは自分以外のインタビュアーがした質問も自身の執筆する記事に組み込むことができる。

ちなみに演者に対してインタビュアーが1人もしくは1媒体の場合は独自取材と言われる。音楽媒体のほとんどが独自取材だ。その理由はおそらく、音楽媒体のインタビューがインタビュアーの批評性を軸としているから、もしくは媒体によってコンセプトやカラーが大幅に異なるためだろう。わたしは音楽媒体からキャリアをスタートさせ、現在も主に音楽媒体に軸足を置いているため、合同取材の経験は過去に2回しかない。

閑話休題。インタビュアー全員で協力し、それぞれの視点からの質問を介して記事に必要な素材を集めて、それらをそれぞれの媒体で構成したものが合同取材のインタビュー記事である。つまりそのまとめ方に、インタビュアー/ライター/媒体のセンスが問われるのだ。この「推し楽」と「ホミニス」の記事は、構成が真逆なほど真逆だった。

前者はインタビュイーの発言や言葉遣いを忠実に文字に起こしており、後者は記事として綺麗に成立させるために演者の発言の言い回しを大幅に変更し、ときには発言者も変えているように見受けられる。きっと前者は楽しげなやり取りや雰囲気をそのまま残したかったのだろうし、後者はそれをそのまま文字にしたら角が立つだろうからと配慮したがゆえに大幅な言い回し変更をしたのだろう。

わたしがインタビュー記事をまとめるにあたり、何よりも大事にしていることは「読んでいる人がわくわくできて、アーティストの“声”が聞こえる“読み物”にすること」である。異論は認めるが、わたしはすべての記事の主役は読者で、その相棒役がアーティストだと思っている。だから大前提として読み物として成立させたいし、読み手の気分が上がるもの、感情を揺さぶられるものを提供したい。だがインタビュー記事は会話や発言から生まれたものである。声が聞こえないのはさみしい。ゆえにいつも“読み物”と“声”のギリギリのラインを探ってまとめている。

不思議なことに世の中には、実際に話しているときは特段気にならないが、文字にすると急に攻撃力を増してしまう発言が世の中に多く存在する。そういうときは言葉を柔らかいものに置き換える。また、実際に話していると特段気にならないが、文字にすると急にそのアーティストが幼く映ってしまうこともままある。アーティストの威厳を守るために、少し硬い言い回しにすることもしばしばだ。だがその際に、そのアーティストの口から発せられるイメージが湧きにくい言葉は避けるようにしている。極端な例を出せば、中学生アイドルの発言に「よしんば」という言葉は使わない、などである。

専門学校時代の講師である同業の大先輩から指摘された「“っ”が多いと文章は読みづらい」という点も、まとめるうえで留意している。発言ままの文章が「僕は『これがやりたい!』って言ったんですけど、社長命令ってことだからどうにもなんなくて」なら、わたしは「僕は『これがやりたい!』と言ったけれど、社長命令だからどうにもならなくて」に変える。もちろん「けど」と「けれど」はアーティストのキャラクターによって適宜ジャッジが必要だし、文脈によって声が聞こえてほしいときはもともとの「っ」を活かすこともある。それらの細かい精査は直接対面で話を聞いたわたしが冷静に吟味していかなければいけないことだと思っている。

インタビュー記事づくりは自分以外の人間の言葉に介入するという非常に神聖で繊細な行為なので、とても頭を使うし神経をすり減らす。噂によると「自分の発言から1字1句変更するな」というアーティストもいるらしい。SNSで「インタビュアーの“●●”という発言に自分が“そうかもしれない”とは言ったが、その“●●”が自分の発言に捏造されていた」と立腹するアーティストを見掛けたこともある。だからこそインタビュアーは細心の注意を払う必要がある。

インタビュー記事は、何よりも読者が主役であってほしい。高校時代に読んでいたインタビュー記事はインタビュアーとインタビュイーの仲睦まじい様子が十二分に伝わってくるもので、それにより疎外感に襲われた。教室の真ん中で楽しそうに話しているスクールカースト上位の男女を少し離れたところで眺めているような、いつも学校で感じている居心地の悪さとリンクしてしまったからだ。大好きな音楽を作っているアーティストの記事を読んでいる間だけは、現実の焦燥感や孤立から解き放たれたかった。今後も読者がインタビュー現場にワープしたように感じられる没入感があり、さらには声が聞こえてくる読み物を目指し、精進していきたい。

◆「長距離移動するフリーランスライターの光陰」記事一覧

◆Information

エッセイ本『就職できなかったフリーランスライターの日常』

エッセイ本『就職できなかったフリーランスライターの日常』

文庫本 216ページ 湾譚文庫

価格:980円(税込)/BASE 1250円(税込)

送料:250円

文庫本216ページ。ワンタンマガジンに掲載された『しょくふに』を大幅にリアレンジし、ここでしか読めない書き下ろしを2本プラス。さらにnoteに掲載した選りすぐりのテキストのリアレンジ版を掲載しています。しおりつき。売上金は全額ワンタンマガジン運営費に計上いたします。

◎BASEでのご購入はこちらから

OTMG Official Shop

クレジットカード、Amazon Payなど様々なお支払いに対応しております

◎お得な直接購入の詳細はこちらから

エッセイ『就職できなかったフリーランスライターの日常』を書籍化!

◆SNS

Twitter:@s_o_518

Instagram:@okiniilist @s_o_518

note:@sayakooki